尽管罕见,但有一些感染微生物能导致慢性伤口。如果发生,传统伤口治疗很难奏效,除非针对致病微生物进行特别治疗。这些微生物常常是在海外感染,多见于归来的旅行人员或移民。此外,免疫抑制患者也具有发生机会性感染的风险。细致的患者评估对于确立诊断是关键,但高度怀疑有时也是需要的。本文将描述三例不寻常的致病微生物导致的慢性伤口。

慢性伤口长处于持续的炎症状态,阻碍了正常的生理愈合进程。局部伤口环境中存在致病菌被认为是导致异常免疫反应的原因之一(Martin&Nunan 2015)。有时致病微生物会导致皮肤疾病,包括慢性伤口。在这些情况下,传统的伤口治疗无法治愈伤口,因为伤口的病因没有得到解决。因此,了解罕见感染对于伤口专家是有帮助的。

尽管在英国罕见,不寻常的慢性伤口感染原因可能在海外获得,可能见于归来的旅行人员或来自疫区的移民。此外,免疫抑制患者发生感染的风险较高(Heinzelmann 2002)。在这一患者群体中,尤其是免疫缺陷病人,感染是机会性的,即很少出现于或仅在免疫健全个体引起轻微感染。例如慢性肉芽肿疾病,一种遗传性原发性免疫缺陷疾病,常与浸润性真菌感染相关联(Arnold&Heimall 2017)。在上述情况下,需要进行细致和彻底的患者评估才能够确立诊断。患者病史和检查中的某些因素可能会让医生怀疑罕见病因的存在,例如旅行史、反复感染病史、相关全身症状、非典型伤口表现或传统伤口治疗无效。表1列举了一些可表现为皮肤并发症(包括慢性伤口)的感染疾病,同时描述了典型特征和诊断方法(识别文末二维码至“伤口感染管理专栏”)。最后会介绍某英国伤口中心治疗的3例罕见感染性微生物导致的慢性伤口案例。

案例1: 结核分枝杆菌

来自孟加拉国的27岁男性因左锁骨上不愈伤口就诊。6周前,该男子因锁骨上区域疼痛肿胀和全身不适至急诊就诊。病人接受了切开引流(被认为是脓肿),症状得到改善,然而,伤口没能够愈合。除伤口外,病人整体健康,没有定期用药。伤口大小为2cm X 1cm,界限清楚,基底有脂肪样组织,周围无蜂窝织炎。用刮匙在伤口床取样送检,结果显示结核分枝杆菌阳性(完全敏感)。胸部X光检查正常。血常规检查亦正常,除了炎症标记物轻微升高(ESR 19, CRP 8)。患者被转诊至结核科,开始接受利福平、异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇和维生素B6治疗,2个月后减至二联治疗。患者接受了6个月的治疗,期间伤口完全愈合。

该病例为淋巴结结核,常被称为瘰疬(Scrofula)。结核分枝杆菌(M. tuberculosis),一种抗酸、需氧杆菌,一般与肺部感染有关,然而,15-30%的病例为肺外,可累计任何器官,但最常侵犯淋巴结(Dheda 2016)。全球均有发生,但包括撒哈拉以南非洲、中亚和东欧地区高发。全球1/3的人口被认为有结核分枝杆菌感染( Dheda 2016)。切口或淋巴结自发形成窦道、或原发皮肤感染后会分枝杆菌会感染软组织,常导致慢性无痛溃疡,溃疡具有潜行边缘和白色/黄色坏死物基底。这反应了不完全干酪样坏死的组织病理学改变、巨细胞聚集和肉芽肿形成。应结合培养和组织病理学来确认诊断和提供必要的抗菌易感性信息。分子学诊断方法被越来越多的应用以缩短诊断耗时(Fontanilla 2011)。不断增加的抗生素耐药是一个全球性威胁,以致于出现越来越多的无法治愈的结核,但是对于完全敏感的案例,利福平、异烟肼、吡嗪酰胺和乙胺丁醇的联合治疗仍然是标准疗法。

案例2: 杜氏利什曼原虫

30岁男性,因旅游归来出现双下肢疼痛溃疡而就诊。患者不确定在旅行期间受伤或昆虫叮咬。一般情况良好。共有3个伤口,最大的一个15cm X 5cm。伤口边界清晰,基底被腐肉覆盖(图1)。活检和组织培养后被确诊为皮肤型利什曼病吗,由杜氏利什曼原虫(Leishmania donovani)引起。给予患者葡萄糖酸锑钠治疗,三个伤口中的两个很快愈合,但最大的伤口愈合没有进展。怀疑存在静脉疾病,因而开始压力(绷带)治疗,进而改用II级压力袜。伤口逐渐改善,2年后得以愈合。

利什曼原虫生命周期

利什曼原虫(Leishmania protozoa)是人类和其他哺乳动物细胞内专性寄生虫,通过磁性白蛉叮咬传播(Chappuis 2007)。该疾病在适合白蛉生活的地区流行,主要是亚洲、非洲、美洲和地中海沿岸。感染后的综合症包括皮肤型、皮肤粘膜型和内脏型,每一种对应一种特定类型的利什曼原虫。利什曼病的创面一般在数月后可自愈,但未经治疗的皮肤粘膜和内脏型利什曼病,可发展为进展性的鼻咽破坏(可毁容)或最终出现致命的肝脾肿大,病程发展可达数年(Reithinger 2007)。从叮咬至出现皮肤创面或内脏症状的潜伏期一般为数月至数年。诊断是基于从皮肤、骨髓、脾、肝脏或淋巴结组织的染色标本发现无鞭毛体(不运动的、细胞内寄生虫);分子诊断方法亦可确认利什曼原虫(Chiodini 2013)。杜氏利什曼原虫是内脏型利什曼病的致病体,必须进行治疗,治疗方法包括五价含锑药剂(如葡萄糖酸锑钠)、两性霉素B和米替福新(Reithinger 2007)。

图1: 下肢后侧伤口。界限清晰、边缘隆起是皮肤型利什曼病的典型表现。经典的发病过程如下:白蛉叮咬部位先出现丘疹样创面,逐渐增大,最后成为溃疡。伤口一般不痛,除非继发细菌感染。常见同时出现多个伤口,主要位于身体暴露部位,例如面部、手臂和腿部。

案例3: 烟曲霉菌(Aspergillus Fumigatus)

26岁委内瑞拉男性,因北部不愈伤口就诊。7个月前,病人接受了视频辅助胸腔镜下右侧脓胸引流,此后入路切口没能愈合。胸部引流液体培养发现烟曲霉菌。病人偏瘦,曾在儿童时期因胸部肿块在委内瑞拉接受过开胸手术(确切性质不清楚)。伤口大小1cm X 1cm,肉芽组织脆弱易损、不健康,提示有局部感染(图2)。无迹象表明伤口与胸腔相通。炎症标记物轻微升高(ESR 19,CRP 12),放射学检查没有提示胸腔有残留感染灶。多次伤口拭子培养显示烟曲霉菌阳性。开始伊曲康唑和增效磺胺甲基异恶唑治疗后,伤口情况很快得到改善,2个月内完全愈合。此后病人被诊断患有X连锁慢性肉芽肿疾病(CGD),该病典型表现为粒细胞噬菌作用障碍,导致特定感染发生风险的极大增加。

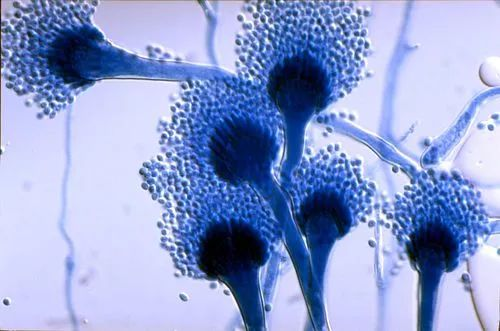

曲霉菌属(Aspergillus spp.)是一种在全球自然界广泛存在的霉菌,尤其是在腐败的植物和堆肥(Patterson 2016)。在180个种类中,烟曲霉菌与人类疾病最具相关性。由于该菌的广泛分布,其多导致机会性感染;风险因素包括中性粒细胞减少症、激素治疗、器官移植、HIV感染和CGD。感染造成的临床综合症包括高敏反应和严重的血管侵袭性疾病。通常感染会影响肺部,原发皮肤感染不常见,而免疫抑制和创伤后微生物的侵入是前提。治疗包括规律清创、纠正免疫缺陷和抗真菌治疗(伊曲康唑、伏立康唑或两性霉素B)。在CGD中,烟曲霉菌是最常见的机会性感染致病菌,通常影响肺部和胸壁(Arnold&Heimall 2017)。在唑类抗真菌药投入使用前,烟曲霉菌感染是该类患者的主要死亡原因。

图2: 胸壁后部胸腔镜手术切口伤口。伤口较小,无迹象表明与胸腔相通。

结论

了解慢性伤口的多种潜在原因,包括可能的感染性微生物,对于准确诊断和成功治疗非常重要。细致彻底的患者评估,包括背景、旅行史和全身症状,可能会指向罕见感染如利什曼病。上述病例中,标准伤口治疗无法使伤口愈合,而合适的全身抗微生物治疗是必要的。尽管罕见,当遇到病史或表现不典型的不愈伤口时,应该考虑是否存在感染性原因。

原文:Wounds UK | Vol 14 | No 1 | 2018

内容转载自@慢伤前沿公众号!